Notes

[1] Le corpus de données archéologiques concernant le contexte socio-économique des castra de la Montagne Noire s’est trouvé récemment enrichi par l’étude d’un site majeur : le castrum de Saissac. Bien documenté désormais grâce à quatre années de prospections, ce castrum mérite d’être comparé à celui de Cabaret. En effet, Saissac apparaît d’ores et déjà porteur d’informations complémentaires, voire distinctes : c’est un site d’altitude, aux ressources plutôt forestières et agro-pastorales que minières, son implantation est en rebord de plateau et le matériau de construction utilisé, le gneiss, impose d’autres contraintes que le calcaire de Cabaret. A Saissac, le mobilier, notamment céramique, est majoritairement comparable, mais le mobilier antique y est quasiment absent, alors qu’à Cabaret, il affleure presque partout… Par ailleurs, avant l’An Mil, les textes présentent Saissac comme un site fortifié à fort environnement religieux (l’abbaye de Montolieu est proche…), entouré d’une constellation d’églises paroissiales et de petits établissements monastiques, alors que Cabaret ne devient paroisse qu’au XIVe siècle et ne subit l’influence d’aucune grande abbaye. Au moment de la Croisade Albigeoise, malgré leurs différences, il s’agit pourtant des deux seigneuries les plus importantes de ce secteur. C’est peut-être ce qui justifie la disparition brutale et concomitante de ces deux castra vers 1240. L’étude comparative de ces deux sites peut, en fournissant des données complémentaires, faire avancer de façon significative certaines problématiques propres au milieu castral de moyenne montagne.

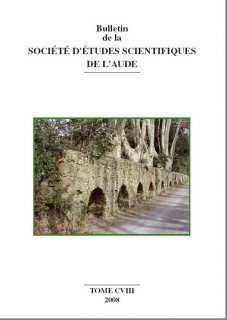

[2] L’aqueduc de Palaja, appelé aussi « les Arcades », alimentait le château et son parc ; ce n’est pas un ouvrage très ancien, mais il comporte plusieurs particularités remarquables. Ses adductions d’eau sont obtenues à partir de deux ruisseaux provenant de la périphérie du petit massif de Montahut (364 m.), le ruisseau de Combe Fondure - le plus important – au sud, et le ruisseau de Roumengade à l’est. Comme il est en train de tomber en ruine, et son usage dans l’oubli, il nous a semblé temps d’en fixer le souvenir.

[3] The aqueduct at Palaja – also known as “the Arcades” – supplied water to the chateau and park. It is not very old, but possesses several unusual features. It drew its water from two streams flowing from the low ridge of Montahut. The stream called Combe Fondure to the south was the most important ; the other, Roumengade, lay to the east. As aqueduct is in ruins and its function now forgotten, it seems appropriate to remind the public of its former use.

[4] L’étude des lieux-dits présente une plus grande difficulté que celle des lieux habités (villes, villages), en raison du peu de documents historiques et de formes anciennes. Par contre, son intérêt est considérable car certains de ces noms sont issus de racines pré-indo-européennes et plongent le plus loin dans la préhistoire linguistique. Ce travail porte sur la contribution des racines oronymiques pré-indo-européennes à la formation des toponymes et micro-toponymes du Lauragais.

[5] The influence of pre-indo-european roots ont place names in the Lauragais. It is much more difficult to study place-names, as opposed to the names of towns and villages, because of a lack of documentation and also because of the use of archaic language. Nevertheless, it is very interesting because some place names derive from pre-indo-european roots and go back to linguistic prehistory. This paper describes how prehistoric words describing the names of mountains are still to be found in place-names in the Lauragais.

[6] L’étude des vents du Lauragais permet d’apprécier les conditions dans lesquelles les anciens moulins à vent, installés pour beaucoup au XVIIIe siècle, ont fonctionné. La turbulence des autans a imposé des constructions plus solides et des ailes plus courtes que celles des moulins du Nord de la France. La puissance de ces machines, plus réduite, n’est pas compensée par la fréquence des vents violents. Le nombre des moulins à vent s’explique alors, non seulement par l’abondance du blé mais aussi par la difficulté d’utiliser l’eau comme force motrice.

[7] The study of winds in the Lauragais shows how old windmills – built for the most part in the 18th c. – used to work. The violence of the southerly « Autan » wind required stronger construction and shorter sails than those found in windmills in northern France. However, the much reduced power of the windmills did not compensate for the incidence of violent winds. The number of windmills is explained not only by the abundance of wheat, but also by the difficulty of harnessing water as a source of power to drive mills.

[8] Dans le Languedoc occidental, jusqu’au XIIIe siècle, l’espace forestier est occupé et exploité par les seigneurs laïques et par les communautés villageoises. La croisade albigeoise entre 1209 et 1229 marque une rupture dans cette répartition de l’espace : avec la victoire du Roi et celle de l’orthodoxie, de nouvelles puissances s’imposent. La confiscation des biens des seigneurs hérétiques et résistants induit une réorganisation foncière qui touche en particulier l’espace forestier. L’étude de la forêt de Ramondens, située sur le versant sud de la Montagne Noire, illustre ces changements, profitant d’abord aux dominicaines de Prouille et à la famille de Grave, alliés méridionaux des croisés. A partir des années 1260 et pendant quarante ans, les moniales de Prouille continuent, à leur profit, cette réorganisation foncière grâce à une politique d’acquisition volontaire de l’espace forestier dans le but unique de le mettre en défens afin de l’exploiter pleinement.

[9] Seigneurs and forests in western Languedoc in the 13th century : the forest of Ramondens. Until the 13th c.in the western Languedoc, forests were owned and exploited by lay seigneurs and village communities. The Albigensian crusade between 1209 and 1229 brought this to an end ; with the victory of the king (and orthodoxy) a new power emerged : the confiscation of the property of those seigneurs who were heretics or had opposed the king led to the reorganisation of ownership, especially of forest land. A study of the forest of Ramondens, on the southern slope of the Montagne Noire, shows how these changes benefited the dominicans of Prouille and the Grave family (southern supporters of the crusade). For forty years from 1260, the monks of Prouille profited from this reorganisation thanks to a policy of voluntary acquisition of woodlands with the sole purpose of fencing it against animals before fully exploiting the forest.

[10] Si l’abbaye de Lagrasse est une abbaye bien connue, il subsiste pourtant encore dans son histoire des zones d’ombre. Effectivement, on a beaucoup de données sur son passé médiéval, sur son étonnant développement et sur l’importance de son rôle politique et économique au Moyen Age. On connaît aussi grâce à quelques travaux récents le rôle de l’abbaye dans la congrégation de Saint-Maur. Mais entre la fin du XVe siècle et l’année 1663, où l’abbaye est réformée par les mauristes, il n’y a presque rien. Et pourtant cette période ne manque pas d’intérêt, même si l’abbaye n’a plus le même rayonnement, elle reste un élément important qui va rapidement devenir une source de revenus non négligeable pour la noblesse locale.

[11] Lagrasse abbey between 1533 and 1663 : an abbey controlled by the local nobility. While Lagrasse Abbey is very well known today, there have been times in its history when it was in the shadows. There is considerable evidence of its mediaeval past, its astonishing development and of its significant political and economic role in the Middle Ages. Recent work has described its part in the congregation of St Maur. However, there is little information about the period between the end of the 15th century and 1663 – when the Abbey was reformed by the Mauristes. Yet this period was not without interest, even if the Abbey was less influential, because it was to become an important source of revenue for the local nobility.

[12] Au mois de juillet 1559, Pierre Dax achète la seigneurie de Bugarach, Sougraigne et Lavaldieu, quelques mois plus tard, en novembre, ses sujets sont tenus de se présenter devant le notaire pour reconnaître les biens qu’ils tiennent du seigneur et les taxes et droits qu’ils doivent lui payer. Le cahier des reconnaissances est conservé aux Archives départementales, son étude est des plus intéressantes. Elle nous renseigne sur l’organisation de la société d’Ancien Régime mais encore elle fournit des arguments d’ordre économique et démographique permettant de mieux connaître le monde rural à l’entrée des temps modernes.

[13] The seigneury of Bugarach, Sougraigne and Lavaldieu in the 16th century. In July 1559, Pierre Dax bought the seigneury of Bugarach, Sougraigne and Lavaldieu. Later, that November, his tenants were required to appear before the notaire to acknowledge what property they held which belonged to the seigneur, and to pay tax and duties. Records of these declarations are held in the Departmental Archives and make for fascinating study. Not only do they show how life was organised under the Ancien Regime, they provide evidence of the economic and demographic order which enable a better understanding of rural life in the early modern period.

[14] Dès le moyen âge, la communauté de Carcassonne a étudié les possibilités de desservir la ville basse en eau. Plusieurs projets mettent en jeu les entrepreneurs et les architectes, les ingénieurs de la province pour faire réaliser une conduite depuis les sources et l’Aude. Quatre grands chantiers organisés en 1643, 1676, 1720 et 1744 engagent la ville dans de lourdes dépenses pour une réussite médiocre et sans cesse remise en cause par les changements de lit du fleuve.

[15] Supply of drinking water in Carcassonne in the 17th c. and 18th c. Since the Middle Ages, local government in Carcassonne has tried at assure the supply of drinking water to the Ville Basse. Over the years, a number of projects involved the business community, architects and engineers in the development of a network of water pipes from wells and from the Aude. The enormous expense of the four major works in 1643, 1676, 1720 and 1744 resulted in a water supply which was of poor quality and, in addition, much affected by the changes in level of the river bed.

[16] En 2004, après plus d’un siècle d’activité minière autour de Salsigne, la dernière mine d’or de France métropolitaine fermait ses portes. Avant de tourner définitivement cette page de l’histoire locale, plusieurs anciennes mines de la région devant être mises en sécurité ont fait l’objet d‘études archéologiques. Deux sites majeurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle sont ressortis de ces recherches : les mines d’or de Nartau et de La Royale. Pratiquement contemporaines et ayant exploité des minéralisations aurifères similaires, ces deux exploitations présentent un grand nombre de points communs. La comparaison des méthodes et des techniques d’exploitation mises en oeuvre dans ces deux mines permet de présenter deux sites archéologiques tout à fait remarquables.

[17] Two gold mines at Salsigne. In 2004, after a century of mining in and around Salsigne, the last gold mine in metropolitan France closed its gates. Before this chapter of local history is finally concluded, several old mines have been made the object of archaeological study while awaiting final safety closure. Two important sites from the end of the 19th c. and the early years of the 20th c. have emerged from this work : the gold mines of Nartau and La Royale. Being practically contemporary, and having been mined for similar reasons, these two industrial sites have much in common. A comparison of the methods and techniques used in these two mines, provides much information about two very remarkable archaeological sites.

[18] Les archives laissées par Jacques Claude Vincent de Gournay montrent l’intérêt manifesté par cet économiste à la production languedocienne de draps et au commerce d’exportation qu’elle avait généré. L’objet de cette communication est d’essayer de faire le point sur la question, à partir d’une recherche menée dans le Languedoc du XVIIIe siècle, époque qui voit le système colbertiste mis en place précédemment évoluer vers un certain libéralisme.

[19] Vincent de Gournay, (1712-1759), textile manufacture in the Languedoc and commerce with the Levant in the 18th century. The archives left by the economist Jacques Claude Vincent de Gournay are evidence his interest in cloth production in the Languedoc and the export trade which it generated. This paper explores this interest, drawing on research into 18th c Languedoc, a period which saw the development of Colbertism (or mercantilism), a system which preceded the liberalisation of commercial activity

[20] A part sa notoriété ponctuelle au moment du décès de Napoléon 1er en 1821, la famille Peyrusse n’était guère connue, sauf peut-être dans la région de Carcassonne ? Les historiens ont constamment confondu, même récemment, les deux frères André le receveur général et Guillaume Joseph le Baron et trésorier général. Alliés aux familles Airolles, Mahul, Poulhariez et Ramel, ils descendent de Louis Pascal, le très compétent directeur de la manufacture royale de textiles de Montolieu, l’une des plus florissantes de la région.

[21] Apart from the notoriety they acquired on the death of Napoleon in 1821, the Peyrusse family was barely known outside Carcassonne. Historians, even recently, frequently muddled the two brothers – André, the Receiver- General, and Guillaume Joseph, baron and Treasurer-General. Related to the Airolles, Mahul, Poulhariez and Ramel families, the Peyrusse are descended from Louis Pascal. He was the highly effective director of the royal textile factory in Montolieu – one of the most successful in the region.

[22] Les grands prédateurs reviennent dans la montagne pyrénéenne. Si les ours sont réintroduits par les pouvoirs publics, les loups reviennent naturellement après une absence de plus d’un siècle. Cet article tente une première analyse du processus de leur destruction dans l’Aude au XIXe siècle à partir des archives de la préfecture. Comment se marque leur nuisance ? Qui les détruits ? Avec quels moyens ? Enfin, quelles sont la chronologie et la géographie audoise de leur disparition ?

[23] The disappearance of wolves in the Aude in the 19th century. Large predators are returning to the Pyrenees. The Government has been responsible for reintroducing bears, but wolves have returned naturally after an absence of over a century. This paper describes their extermination in the Aude in the 19th c., based on evidence found in the prefectural Archives. Were these animals a nuisance ? Who killed them and by what methods ? Over what period and where in the Aude did this destruction take place ?

[24] Lors de la séance du 25 mars 1845 de la Commission des Monuments Historiques, Prosper Mérimée avait insisté sur l’obligation de remplacer presque toutes les parties ruinées de l’ornementation du tour du choeur de Saint-Nazaire de Carcassonne. Il avait aussi émis la possibilité, voire la facilité, de pouvoir la rétablir « car, dit-il, il reste partout des traces des sculptures primitives. Mais (elles) s’effacent tous les jours et si la restauration était différée, elle finirait par devenir impossible. » C’est dans ces conditions d’urgence que Violletle- Duc s’est efforcé de reconstituer cette décoration, qualifiée d’admirable par Prosper Mérimée. Il s’est donc chargé, avec beaucoup d’application, du dessin des gargouilles et des têtes qui composent les corbeaux de la corniche. Avec les petites sculptures qui ornent l’arcature intérieure du choeur, ils font toute la richesse décorative de l’ancienne cathédrale. Bien qu’il s’agisse de travaux de deuxième catégorie, c’est-à-dire pas urgents mais tout de même assez importants, il semble que l’architecte se soit attelé aux dessins dès le début, en 1846.

![]() Conseil d’administration et bureau

Conseil d’administration et bureau![]() Liste des adhérents

Liste des adhérents![]() Marie-Elise Gardel, Annick Despratx, Frédéric Loppe : Saissac : un castrum de la Montagne Noire. [1]

Marie-Elise Gardel, Annick Despratx, Frédéric Loppe : Saissac : un castrum de la Montagne Noire. [1]![]() Jean-Louis Berman : L’aqueduc de Palaja. [2] [3]

Jean-Louis Berman : L’aqueduc de Palaja. [2] [3]![]() Lucien Ariès : Contribution des racines oronymiques pré-indo-européennes à la formation des noms de lieux du Lauragais. [4] [5]

Lucien Ariès : Contribution des racines oronymiques pré-indo-européennes à la formation des noms de lieux du Lauragais. [4] [5]![]() René Viala : Vents et moulins du Lauragais. [6] [7]

René Viala : Vents et moulins du Lauragais. [6] [7]![]() Lisa Caliste : Seigneurs et espaces forestiers en Languedoc occidental au XIIIe siècle, l’exemple de la forêt de Ramondens. [8] [9]

Lisa Caliste : Seigneurs et espaces forestiers en Languedoc occidental au XIIIe siècle, l’exemple de la forêt de Ramondens. [8] [9]![]() Bénédicte Bousquet : L’abbaye de Lagrasse à l’époque moderne (1533/1663) : une abbaye aux mains de la noblesse locale. [10] [11]

Bénédicte Bousquet : L’abbaye de Lagrasse à l’époque moderne (1533/1663) : une abbaye aux mains de la noblesse locale. [10] [11]![]() Pierre Bascou : La seigneurie de Bugarach, Sougraigne et Lavaldieu au XVIe siècle. [12] [13]

Pierre Bascou : La seigneurie de Bugarach, Sougraigne et Lavaldieu au XVIe siècle. [12] [13]![]() Jean-Louis Bonnet et Jacques Blanco : La conduite des eaux potables à Carcassonne (XVIIe-XVIIIe). [14] [15]

Jean-Louis Bonnet et Jacques Blanco : La conduite des eaux potables à Carcassonne (XVIIe-XVIIIe). [14] [15]![]() Eric Kammenthaler : Nartau et La Royale, deux mines d’or dans le district de Salsigne (Aude). [16] [17]

Eric Kammenthaler : Nartau et La Royale, deux mines d’or dans le district de Salsigne (Aude). [16] [17]![]() Claude Marquié : Vincent de Gournay, (1712-1759), La fabrique languedocienne et le commerce du Levant au XVIIIe siècle. [18] [19]

Claude Marquié : Vincent de Gournay, (1712-1759), La fabrique languedocienne et le commerce du Levant au XVIIIe siècle. [18] [19]![]() R. Quentin : Les Peyrusse, une famille carcassonnaise. [20] [21]

R. Quentin : Les Peyrusse, une famille carcassonnaise. [20] [21]![]() Eric Fabre : La destruction des grands prédateurs dans l’Aude au XIXe siècle. [22] [23]

Eric Fabre : La destruction des grands prédateurs dans l’Aude au XIXe siècle. [22] [23]![]() Valérie Deljehier : Les restaurations de Viollet-le-Duc dans les parties hautes du chevet gothique de Saint-Nazaire de Carcassonne. [24]

Valérie Deljehier : Les restaurations de Viollet-le-Duc dans les parties hautes du chevet gothique de Saint-Nazaire de Carcassonne. [24]![]() Compte rendu d’activité du groupe botanique pour 2008.

Compte rendu d’activité du groupe botanique pour 2008.![]() Liste des plantes observées lors des sorties du groupe.

Liste des plantes observées lors des sorties du groupe.![]() Notes d’archéologie : Fontcouverte : Ancien chemin de Moux ; Mailhac : Les croix de Mailhac ; Moux : hache en bronze et monnaies antiques.

Notes d’archéologie : Fontcouverte : Ancien chemin de Moux ; Mailhac : Les croix de Mailhac ; Moux : hache en bronze et monnaies antiques.![]() Notes de numismatique : Le Médailler de Marius Esparseil ; Un refler des observations archéologiques faites à Limoux au XIXe siècle : le médailler Fonds-Lamothe.

Notes de numismatique : Le Médailler de Marius Esparseil ; Un refler des observations archéologiques faites à Limoux au XIXe siècle : le médailler Fonds-Lamothe.![]() Note d’histoire : Etienne Marie Denisse (1785-1861), lithographe royal, de Carcassonne aux Antilles.

Note d’histoire : Etienne Marie Denisse (1785-1861), lithographe royal, de Carcassonne aux Antilles.![]() Notes de lecture.

Notes de lecture.![]() Publications reçues.

Publications reçues.![]() Bibliographie audoise.

Bibliographie audoise.![]() Comptes rendus des séances mensuelles.

Comptes rendus des séances mensuelles.![]() Comptes rendus des sorties.

Comptes rendus des sorties.![]() Compte rendu financier.

Compte rendu financier.

La société d’études scientifiques de l’Aude

La société d’études scientifiques de l’Aude